当前位置:峨眉山佛教网 > 道场揽胜 > 五妙共品

“五妙共品”指与峨眉山佛教密切相关的五种世俗文化。峨眉山佛教文化是以普贤信仰为中心的宗教文化,称普贤文化。峨眉山佛教文化具有明显的“化人”与“人化”本质,与世俗文化有明显区别。佛教要实现其社会和文化功能,必须借助世俗文化这一手段,以实现大乘佛教普度众生的目的。峨眉山佛教进入新世纪后,在弘法利生的手段与方法上,特别是如何走出一条具有峨眉山佛教特色的人间佛教之路问题上,面临着许多困惑。经过长期思索,永寿法师认为:在新的历史机遇面前,峨眉山佛教的发展应根据地缘文化特点和信仰特征,以普贤文化为核心,发展“五妙共品”,践行“人间佛教”。“五妙共品”,“妙”为善巧、巧妙、方便之意,是佛教接引众生之方便法门,“五妙”即以上所列的五种世俗文化,这五种文化伴随着峨眉山佛教的发展而发展,与峨眉山佛教有着密不可分的关系,也是千百年来峨眉山佛教应机化俗的重要手段,如峨眉武术在南北朝以后就成为了佛教徒调心修禅的一个重要手段,也是世人陶冶情操、令入佛智的一个方便之门。五种世俗文化是峨眉山佛教徒在千百年中逐步形成的,体现了普贤菩萨精神。

峨眉梵呗

峨眉梵呗是佛教梵呗的继承和发展。峨眉山寺院的早晚课诵、普佛、焰口、供天等佛事与山外寺院相差不大,唱腔主要有“四川腔”和“下江腔”之分:四川腔通常用于四川、重庆、云南、贵州大部分寺院;下江腔流行于北方和江浙一带,范围较广。改革开放以来,由于宗教政策的落实,本山老一辈僧人陆续回山,重振家风,带来了空林、宝光、昭觉等丛林的梵呗风格,就是所谓的“南腔北调”。

峨眉梵呗是佛教梵呗的继承和发展。峨眉山寺院的早晚课诵、普佛、焰口、供天等佛事与山外寺院相差不大,唱腔主要有“四川腔”和“下江腔”之分:四川腔通常用于四川、重庆、云南、贵州大部分寺院;下江腔流行于北方和江浙一带,范围较广。改革开放以来,由于宗教政策的落实,本山老一辈僧人陆续回山,重振家风,带来了空林、宝光、昭觉等丛林的梵呗风格,就是所谓的“南腔北调”。峨眉山佛教徒对梵呗的教习,有集体和个人。除个人相互研唱外,大小丛林都有专设制度,每年定期、定时、定学习主题,不能随意更改,口传心受的专司者是维那,师师相承。近年来,峨眉山佛教协会对梵呗音乐在传统的基础上进行创新,邀请有关音乐专业人士共聚峨眉,创作了一批以佛教文化内容为题材的优秀作品,经常在大佛禅院举办各种形式的佛教音乐会,收到了良好的社会效果。

峨眉茶道

四川是茶的发祥地,发现了世界上最早的茶树,佛教又把茶文化发扬光大。唐宣宗时,峨眉山昌福禅师就创立峨眉山茶道,编有茶道律谱《峨眉茶道宗法清律》;北宋时期,四川昭觉寺圆悟克勤国师将茶禅结合,提出了“茶禅一味”之说;峨眉山圣水阁果悟禅师曾作《茶之缘》;明朝峨眉山宝昙国师与朱元璋的茶缘鲜为人知。明神宗年时,别传和尚将峨眉山茶贡奉朝中,使该茶被列在明朝贡茶册上,神宗皇帝曾御赐万年寺茶园数亩,,每年采焙雪茗进贡。上世纪50、60年代,朱德、陈毅、贺龙元帅在曾先后到该寺品茶。著名的峨眉山“竹叶青”茶,就是陈毅元帅在品茶时信口命的名。目前万年寺仍有茶园,盛产茗茶。

四川是茶的发祥地,发现了世界上最早的茶树,佛教又把茶文化发扬光大。唐宣宗时,峨眉山昌福禅师就创立峨眉山茶道,编有茶道律谱《峨眉茶道宗法清律》;北宋时期,四川昭觉寺圆悟克勤国师将茶禅结合,提出了“茶禅一味”之说;峨眉山圣水阁果悟禅师曾作《茶之缘》;明朝峨眉山宝昙国师与朱元璋的茶缘鲜为人知。明神宗年时,别传和尚将峨眉山茶贡奉朝中,使该茶被列在明朝贡茶册上,神宗皇帝曾御赐万年寺茶园数亩,,每年采焙雪茗进贡。上世纪50、60年代,朱德、陈毅、贺龙元帅在曾先后到该寺品茶。著名的峨眉山“竹叶青”茶,就是陈毅元帅在品茶时信口命的名。目前万年寺仍有茶园,盛产茗茶。 处于成都平原西南的峨眉山,山清水秀,地理位置特殊,茶文化历史悠久,茶道代有传承。茶道是峨眉山佛教徒修身养性、参禅悟道的一种特殊方式。为更好地传承光大峨眉山茶道、传承家风,大佛禅院建有“茶香世界”。茶香世界是一个独立的园林体系,园内以一景观水池为主体,池形呈汉字篆体的“心”字,水表慈悲,以水表心。池中心有菩提圣树一株,水与树构成了具有哲理的“菩提心”心境。“菩提心茶香世界” 占地6000多平方米,环境清幽,布局雅致,是品茗的理想之地。

处于成都平原西南的峨眉山,山清水秀,地理位置特殊,茶文化历史悠久,茶道代有传承。茶道是峨眉山佛教徒修身养性、参禅悟道的一种特殊方式。为更好地传承光大峨眉山茶道、传承家风,大佛禅院建有“茶香世界”。茶香世界是一个独立的园林体系,园内以一景观水池为主体,池形呈汉字篆体的“心”字,水表慈悲,以水表心。池中心有菩提圣树一株,水与树构成了具有哲理的“菩提心”心境。“菩提心茶香世界” 占地6000多平方米,环境清幽,布局雅致,是品茗的理想之地。峨眉武术

止戈为武,禅武合一,武以禅为最高境界,禅以武为悟入之门。通过对武术的习练,可以调心养心,并可由浅入深,悟入禅之意境,使人强身健体,延年益寿。

峨眉山是峨眉武术的发祥地,武僧辈出,著名的有淡然法师、德源长老、白云禅师、普恩禅师等。关于峨眉武术的创始人,据《峨眉山志》记载:战国时期的司徒玄空,仿山中灵猴的姿态创“峨眉通臂拳”,这是有史记载的中华武术第一人。司徒玄空因常穿白衣,弟子尊称其为“白猿祖师”, 所创立的通臂拳、猿公剑流传至今而不衰。中峰寺的淡然法师是峨眉山最早习武僧人之一。淡然法师原为北朝东魏孝静帝年间的“镇南将军”, 因受权贵迫害,避祸来峨嵋山出家,在山只修行习武,将自己的武艺传授与他人,所山上武风盛行。

唐宋年间,峨眉山佛道并存,僧道在参禅修道之余,经常练习拳脚弄枪使棒,主要是强身健体,其次为保护寺观。佛道两家在武艺切磋中、取长补短、各创新路,逐渐形成了独具特色的峨眉武术。峨眉武术皆具道家之动功和佛家之静功,有一套动静结合的练功方法。峨眉山金顶寺白云禅师的“峨眉十二庄”,就是根据道家内养练丹术、导引吐纳和佛门动静气功的功法而创,至今仍有众多的习练者。

南宋时期,峨眉山德源长老武艺高强,他模仿山中白猿的敏捷动作,创编了一套 “白眉拳”,著有《峨眉山拳术》,形成了峨眉武术理论雏形,在武林中逐渐形成了自己的体系和风格。

明末清初,峨眉武术的拳种和流派大有发展。峨眉山白龙洞湛然法师博采众家之长,融合自身特点写了《峨眉拳谱》,把峨眉武术概括为“一树开五花,五花八叶扶,皎皎峨眉月,光辉(风义)满江湖”,其中“八叶”指八个具有不同拳术技击风格的门派、“五花”指流传于不同地区的五个流派(指各拳种主要流传的五个地区)。明末抗倭名将唐顺之观峨眉武术表演后,写下了“峨眉道人拳歌”一诗,诗中记述了峨眉拳从起式到收式的整个表演过程,以及身法、击法、呼吸、节奏等各个环节,使人有身临其境之感。

峨眉山是峨眉武术的发祥地,武僧辈出,著名的有淡然法师、德源长老、白云禅师、普恩禅师等。关于峨眉武术的创始人,据《峨眉山志》记载:战国时期的司徒玄空,仿山中灵猴的姿态创“峨眉通臂拳”,这是有史记载的中华武术第一人。司徒玄空因常穿白衣,弟子尊称其为“白猿祖师”, 所创立的通臂拳、猿公剑流传至今而不衰。中峰寺的淡然法师是峨眉山最早习武僧人之一。淡然法师原为北朝东魏孝静帝年间的“镇南将军”, 因受权贵迫害,避祸来峨嵋山出家,在山只修行习武,将自己的武艺传授与他人,所山上武风盛行。

唐宋年间,峨眉山佛道并存,僧道在参禅修道之余,经常练习拳脚弄枪使棒,主要是强身健体,其次为保护寺观。佛道两家在武艺切磋中、取长补短、各创新路,逐渐形成了独具特色的峨眉武术。峨眉武术皆具道家之动功和佛家之静功,有一套动静结合的练功方法。峨眉山金顶寺白云禅师的“峨眉十二庄”,就是根据道家内养练丹术、导引吐纳和佛门动静气功的功法而创,至今仍有众多的习练者。

南宋时期,峨眉山德源长老武艺高强,他模仿山中白猿的敏捷动作,创编了一套 “白眉拳”,著有《峨眉山拳术》,形成了峨眉武术理论雏形,在武林中逐渐形成了自己的体系和风格。

明末清初,峨眉武术的拳种和流派大有发展。峨眉山白龙洞湛然法师博采众家之长,融合自身特点写了《峨眉拳谱》,把峨眉武术概括为“一树开五花,五花八叶扶,皎皎峨眉月,光辉(风义)满江湖”,其中“八叶”指八个具有不同拳术技击风格的门派、“五花”指流传于不同地区的五个流派(指各拳种主要流传的五个地区)。明末抗倭名将唐顺之观峨眉武术表演后,写下了“峨眉道人拳歌”一诗,诗中记述了峨眉拳从起式到收式的整个表演过程,以及身法、击法、呼吸、节奏等各个环节,使人有身临其境之感。

民国时期,峨眉武术仍然得到发展。新中国成立以后,人民政府非常重视峨眉武术传承和发展,将峨眉武术列入国家非物质文化遗产名录,峨眉山佛教协会是这笔宝贵遗产的当然继承者。2010年初,峨眉山佛教协会作为主要发起人发起成立了“峨眉武术联合总会”,当年4月26日在峨眉山大佛禅院召开了成立大会,会上决定建立峨眉武术祖师殿、陈列室、研究及培训机构,为天下峨眉武术爱好者建立一个习武修行的心灵家园、认祖归宗的吉祥地。

民国时期,峨眉武术仍然得到发展。新中国成立以后,人民政府非常重视峨眉武术传承和发展,将峨眉武术列入国家非物质文化遗产名录,峨眉山佛教协会是这笔宝贵遗产的当然继承者。2010年初,峨眉山佛教协会作为主要发起人发起成立了“峨眉武术联合总会”,当年4月26日在峨眉山大佛禅院召开了成立大会,会上决定建立峨眉武术祖师殿、陈列室、研究及培训机构,为天下峨眉武术爱好者建立一个习武修行的心灵家园、认祖归宗的吉祥地。峨眉素斋

素斋即素食,具有养身净心之功效,是二十一世纪所推崇的健康环保食品。峨眉山素斋是出家众的一种日常菜肴,改革开放后,随着旅游业的兴旺,人们的消费需求在变,不少人在提倡素食,古刹内的千年素食终于走出观堂。

素斋即素食,具有养身净心之功效,是二十一世纪所推崇的健康环保食品。峨眉山素斋是出家众的一种日常菜肴,改革开放后,随着旅游业的兴旺,人们的消费需求在变,不少人在提倡素食,古刹内的千年素食终于走出观堂。峨眉山素斋的一个最大特点,原材料取自本地,未受到污染,是标准的绿色环保食品。峨眉山素食菜品出名的有近百种,做工精细,雕刻精湛,色、香、味俱佳,以万年寺和大佛禅院最有代表性,具有峨眉山素食文化特色。仙峰寺的雪水泡菜,万年寺、圣水禅院的泉水豆花历史悠久,大佛禅院的“罗汉大斋”闻名遐迩。

峨眉诗画

峨眉山是历代书画名家、文人骚客的钟情之地,留下了许多歌咏峨眉山的佳作。佛教自古与书画有缘,如近代的张大千、徐悲鸿、黄胄、关山月、程十发等等,大千居士曾数度入住山中,以翰墨赞誉峨眉。嘉州画家李琼久先生,与佛教情缘深厚,年年入往山中,逐步形成了以峨眉山水灵气为基础的“嘉州画派”。2010年,峨眉山佛教协会在大佛禅院成功举行了“中国峨眉山佛教书画篆刻艺术作品展”,收藏佳作500余件。

峨眉山是历代书画名家、文人骚客的钟情之地,留下了许多歌咏峨眉山的佳作。佛教自古与书画有缘,如近代的张大千、徐悲鸿、黄胄、关山月、程十发等等,大千居士曾数度入住山中,以翰墨赞誉峨眉。嘉州画家李琼久先生,与佛教情缘深厚,年年入往山中,逐步形成了以峨眉山水灵气为基础的“嘉州画派”。2010年,峨眉山佛教协会在大佛禅院成功举行了“中国峨眉山佛教书画篆刻艺术作品展”,收藏佳作500余件。 峨眉山是诗词歌赋、楹联的宝库。2002年峨眉山佛教协会收集编成的《峨眉山诗》,诗中收录了自唐以来的诗作1908首,作者多达587位。还有不少历代名人和居士写下游记和词作:如唐朝的李白、杜甫、贾岛、元稹;宋朝的苏轼、陆游、范成大;明朝的方孝孺、曹学佺、胡世安;清朝的谭钟岳、周洪模、蒋超、玄烨、何绍基、印光法师等等,民国更是层出不穷。作者在文中记叙了峨眉山神奇的自然景色和深邃的佛教文化,还有当时的寺院废存和僧人的修行状况等,是研究峨眉山历史文化的宝贵财富。

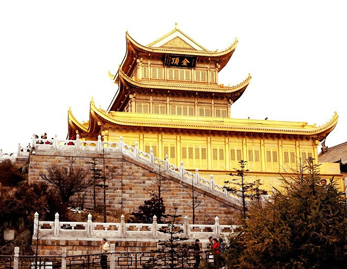

峨眉山是诗词歌赋、楹联的宝库。2002年峨眉山佛教协会收集编成的《峨眉山诗》,诗中收录了自唐以来的诗作1908首,作者多达587位。还有不少历代名人和居士写下游记和词作:如唐朝的李白、杜甫、贾岛、元稹;宋朝的苏轼、陆游、范成大;明朝的方孝孺、曹学佺、胡世安;清朝的谭钟岳、周洪模、蒋超、玄烨、何绍基、印光法师等等,民国更是层出不穷。作者在文中记叙了峨眉山神奇的自然景色和深邃的佛教文化,还有当时的寺院废存和僧人的修行状况等,是研究峨眉山历史文化的宝贵财富。 峨眉山佛教建筑风格独特,山中现存寺院近三十座,它们或巧构于溪涧之畔,飞架于山峰之崖间,闲卧于白云之上,隐藏于密林之中,或雄踞于都市之郊,依山就势,朴实无华,处处显现佛教缘起法则的烙印,许多寺院带有典型的川西南民居特色,与峨眉山水相融。雷音寺的吊脚楼、万年寺的无梁砖殿、清音阁的山水园林、金顶的金银铜三殿、大佛禅院的恢弘气势……各领风骚。

峨眉山佛教建筑风格独特,山中现存寺院近三十座,它们或巧构于溪涧之畔,飞架于山峰之崖间,闲卧于白云之上,隐藏于密林之中,或雄踞于都市之郊,依山就势,朴实无华,处处显现佛教缘起法则的烙印,许多寺院带有典型的川西南民居特色,与峨眉山水相融。雷音寺的吊脚楼、万年寺的无梁砖殿、清音阁的山水园林、金顶的金银铜三殿、大佛禅院的恢弘气势……各领风骚。峨眉山佛教非常重视寺院的园艺绿化。不少寺院花团锦簇、绿树成荫,有的寺院处在万顷林海、飞瀑流泉之中。位于市区的大佛禅院便是园林艺术的大观园。园中排列着三个形状不一的放生池,水面波光荡漾,园区宁静,气质柔美,整个园内动静相宜,静谧中蕴含生机,活泼中显露含蓄。园中栽植有大量珍稀树木,外围有上千棵珍贵银杏,枝繁叶茂,环绕红墙,许多珍贵花木、翠竹、草种散落在林间角落,张显着灵动和生机,显示出禅之意境。

川公网安备 51118102000121号

川公网安备 51118102000121号