内容摘要:峨眉山,高出五岳,秀甲九州,在某种意义上曾是昆仑山的化身,为古代先民所崇拜,后又传为天皇真人所居、轩辕皇帝曾经问道于此,被道教列为“第七洞天”。两晋时期,佛教逐步在山上传开,经东晋慧持开山建寺、传播普贤信仰,唐中期澄观朝礼峨眉弘扬普贤精神,峨眉山遂化而为释氏名山。至晚唐时期,以慧通禅师为代表的众多青原系僧人开法峨眉、建寺安僧,在宋初峨眉山普贤道场地位得到官方认可,与五台山相对相依,自此山中琳宫梵刹,踵事增华,最终成为中国佛教四大名山之一。进入宋明时期后,峨眉山佛教融合禅宗与华严思想,形成了尊崇《华严》、注重实践的修持特色,在明中后期以别传、妙峰、通天、无穷为代表的一代高僧,在帝王及各级官员、广大信众的支持下,践行普贤菩萨行愿精神,大力开展道场建设,迎来了峨眉山佛教发展的黄金时期,然而在清初延续明代辉煌后,逐步走向衰落。改革开放后,峨眉山佛教协会审时度势,为契合时代发展,实施了“全山统管”的管理模式,开启了当代峨眉山发展的新篇章。进入新世纪后,峨眉山僧众践行人间佛教精神,提出了建设“三个中心”、弘扬“五妙共品”理念并付诸实践,成果丰硕,峨眉山佛教由此进入中兴期。

关键词:峨眉山 华严经 普贤菩萨 普贤十大愿 三个中心 五妙共品

一、峨眉山:从大山崇拜到普贤菩萨道场的形成

1、作为大山崇拜的峨眉山

中国疆域辽阔,山脉众多,如阿尔泰山脉、天山山脉、昆仑山脉等。华夏文明很早便形成了以大山崇拜为核心的自然崇拜文化,大山祭祀文化则是其表现方式与思想载体。华夏先民自然崇拜最初源于“万物有灵论”,表现为崇拜对象的杂多性,后逐渐规范化为五岳崇拜。西汉时期,对五岳的祭祀走向系统化、规范化,帝王祭祀大山、封禅五岳成为皇权的象征。大山崇拜的终极代表是神话中的昆仑山,它并非具体地名,而是一个神话概念,象征意义远大于实际地理意义。古书中昆仑山方位在西南,但并非确切地理位置,可视为今天昆仑山脉、喜马拉雅山、帕米尔高原一带,甚至涵盖整个青藏地区。

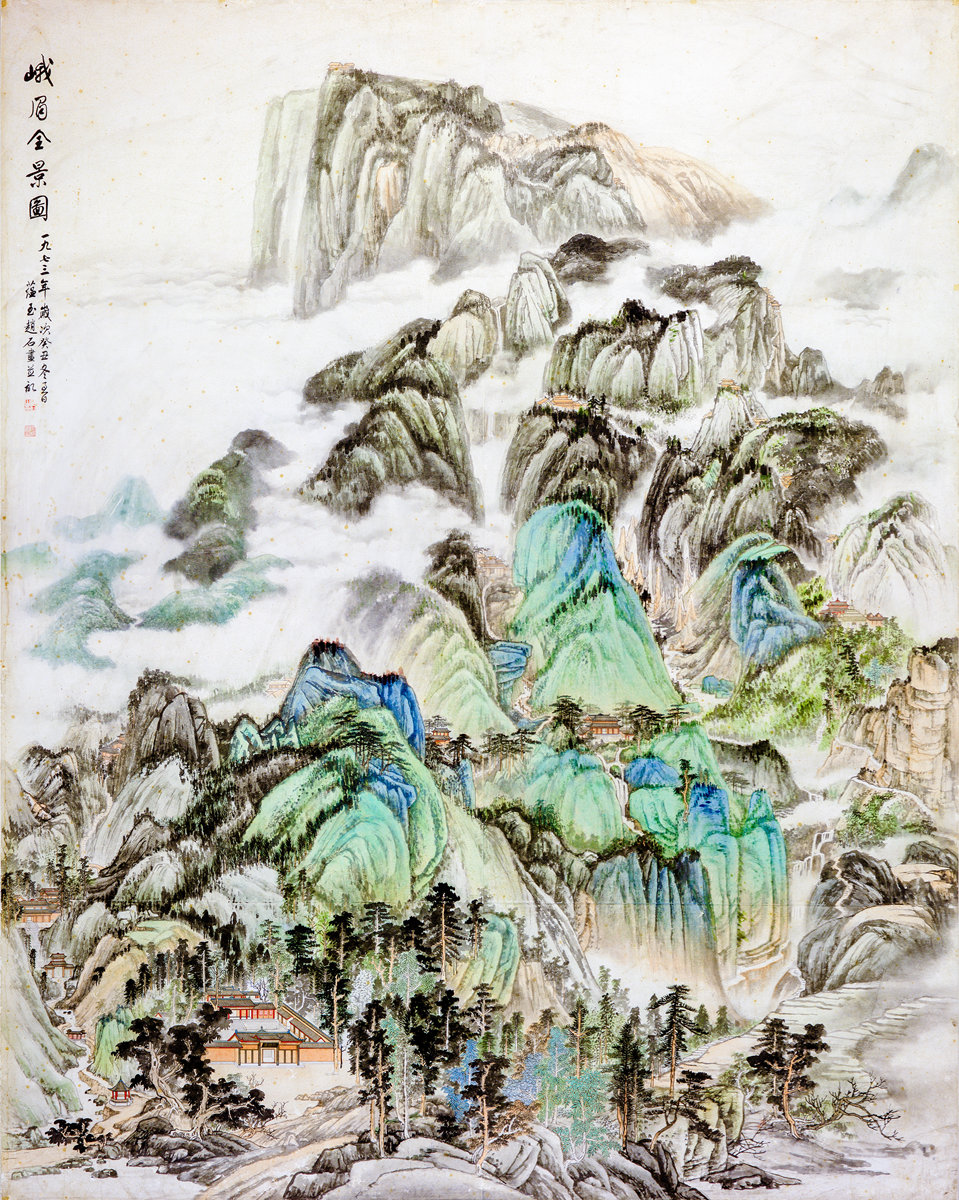

峨眉山与昆仑山形象关联紧密。峨眉山位于四川峨眉山市,地处四川盆地西南边缘向青藏高原的过渡地带,在成都平原西部拔地而起,气势雄伟,由大峨山、二峨山、三峨山、四峨山四座山组成,通常所说的佛教圣地峨眉山指大峨山。峨眉山虽地位不及昆仑山,却分有了其部分形象与功能。其一,二者皆地处西南边陲。在当时,西藏尚属邦外,先民所能接触并了解的西南大山,最外围仅至蜀地峨眉山。人们易误以为峨眉山与昆仑山相距不远,甚至视其为昆仑山的一部分,即昆仑之脚,从而赋予其神圣性,二者地位在人们认知中不相上下。晋王羲之在《与谢安书》中提到:“蜀中山水,如峨眉山,夏含霜雹,碑板之所闻,昆仑之伯仲也。”其二,二者均为极高峻的大山。《山海经》记载昆仑山幅员辽阔,方八百里、高万仞;峨眉山秀甲九州、高出五岳。华夏先民所熟知的五岳等大山,因地处华夏腹地且不够高峻,难以承载《山海经》中丰富多彩、大胆离奇的想象,人们无法想象其上会有西王母、诸神居住。而峨眉山虽未列入五岳,却因地势高峻、地处偏于成都平原西南,在某种意义上成为昆仑山的化身:

峨眉者,山之领袖。山起脉自昆仑,度葱岭而来也。结为峨眉,而后分为五岳。故此山西望灵鹫,若相拱揖授受……蜀且于此方为坤维,峨眉若地轴矣。

从某种角度看,峨眉山形象是人们对《山海经》中昆仑山的一种“人间化”。《山海经》里的昆仑山“出世”,缥缈难寻,但人类渴望将神话赋予现实可及性。在此心理驱使下,昆仑山的灵魂被人为地附着于“入世”的峨眉山,承载着先民的心理期望。实际上,昆仑山形象具有深刻象征意义,它是先民集体意识中长生久视愿望的象征,是理想生活的缩影,是心灵深处的梦想,体现着超越宗教的世俗愿望。因此,人们在潜意识中将理想中遥不可及的昆仑山“异化”为现实中可及的峨眉山,以获取精神安慰与超脱。正是这种心理需求及地理优势,使峨眉山成为道教名山进而佛教名山,并承载着深厚的历史文化底蕴与先民的精神寄托。

2、从道家仙山到道教名山的峨眉山

峨眉山人文内涵的最初赋予者,乃是道教。四川作为道教的发祥地,天师道便是由张道陵在大邑鹤鸣山(今坐落于四川省大邑县境内)开创的。张道陵以鹤鸣山为核心,精心划分出24个教区。其后,张鲁在“二十四治”的基础上,别出心裁地另立了一种“游治”,正式将峨眉山与青城山并列为“游治”之一。在道教后续的发展进程中,诸多中古时期的哲人、圣王以及传说中的仙人,皆被纳入道教体系,尊奉为仙师。早在魏晋时期及更早之前,峨眉山便已然完全以一座道家仙山的形象存在于世。《魏书·释老志》中记载:“道家之原,出于老子……授轩辕于峨眉,教帝喾于牧德”。 这一记载,将早在一千多年前轩辕黄帝到峨眉山的传说,正式载入了正史,足见其影响之深远。《云笈七籖》亦载:

陆通者,云楚狂接舆也。好养生,食橐卢木实及芜菁子。游诸名山,在蜀峨嵋山上……葛由者,羌人也。周成王时,好刻木羊卖之。一旦骑羊而入蜀。蜀中王侯贵人,追之上绥山。

从这些记载中不难看出,峨眉山作为道家仙山的地位已然确立,且山上关于“神仙”的传说早已广泛流传,深入人心。此后,晋代的道家在《三皇经》中,进一步提出峨眉山就是《山海经》里所提及的“皇人之山”。清嘉庆年间的《峨眉县志》中引《三皇经》云:“皇人者,泰帝所使,在峨眉山授皇帝真人五才之法,又云:人天中有三十六洞天,兹当第七洞天,一名虚灵洞天,一名虚陵太妙洞天。”由此,峨眉山正式被确立为道教的第七洞天,其在道教文化中的地位愈发尊崇,峨眉山也从传统的道家仙山,华丽转身成为道教名山。在佛教进入峨眉山后,经过唐代佛道并存格局后,宋明时期佛教取得了相对独尊的地位。入清后,山中道士绝综,全山皆为佛寺,道教在峨眉山仅存数处遗迹而已。

3、慧持及澄观对峨眉山普贤信仰传播的贡献

佛教传入峨眉山的路径及年代,有南传说与北传说。南传说依据是四川乐山、彭山等地的崖墓佛教造像,可见佛教很早即通过民间沿南方丝绸之路金沙江流域茶马古道传至乐山、峨眉山等川南地区,时间为西汉哀帝时期(前25—前1),早于汉明帝感梦求法、白马驮经之时。北传说又分东汉说、两晋说两种观点。“东汉说 ”的主要依据是“蒲公追鹿”的故事,如《佛祖统纪》卷四十三云:“峨眉山志云:昔有蒲翁,因采药入山,望峰顶五色云放白光,忽一鹿前导至岩上,见普贤大士真相。自兹显迹。”“两晋说”,一是明代别传禅师铸造的圣积晚钟上叙述峨眉山佛教源流的第一行字是“晋祖武帝、司空净禅师”,西晋开国皇帝晋武帝司马炎(266—290在位)在佛教史上以“大弘佛事,广树伽蓝”著称,佛教也是从其时不再局限于上层社会,开始向民间流传,僧人入川再上峨眉山是完全可能的;二是东晋高僧慧持(337—412),据《梁高僧传》卷六释慧持传载:“(慧)持后闻成都地沃民丰,志往传化,兼欲观瞩峨嵋,振锡岷岫。乃以晋隆安三年(399)辞远入蜀……临去与玄书日:‘本欲栖病峨嵋之岫,观化流沙之表,不能负其发足之怀。’便束装首路……遂乃到蜀,止龙渊精舍,大弘佛法,井络四方,慕德成侣,刺史毛璩雅相崇挹。”慧持入蜀之后住锡成都龙渊寺、郫县中陀寺弘法,其间到峨眉山修建了山中第一座寺庙普贤寺(今万年寺)。总体来看,“两晋说”较为可信。

峨眉山普贤信仰的萌芽及形成是一个复杂的过程。从地理位置看,峨眉山自平原地区拔地而起,相对高差达2500多米,巍峨秀丽,是出世求道者的理想修行地,最关键的是《大方广佛华严经·诸菩萨住处品第三十二》有言:“西南方有处名光明山,从昔已来,诸菩萨众于中止住。现有菩萨,名曰贤胜,与其眷属诸菩萨众三千人俱,常在其中而演说法。”恰与北魏时期已成为文殊道场五台山的位置相对,此地理优势为峨眉山成为普贤菩萨应化地拔得头筹。其次,随着东晋十六国时期(317—420)大量僧人入川,巴蜀佛教开始兴盛,为普贤信仰传入峨眉山成为可能。在佛教史籍中记载的第一位入蜀僧人是前秦时代的法和,约365年“因石氏之乱率徒入蜀,巴汉之士慕德成群。”其他著名的还有三贤寺僧生,常诵《法华》,习禅定;石室山法绪常诵《法华》《维摩》《金光明》等经,且习禅定。整个东晋南北朝时期,中国佛教各重要学派渐次传入四川,为峨眉山佛教的兴起营造了一个有利的环境,而其中东晋末期的慧持入蜀,是巴蜀佛教的一个重要事件,峨眉山的普贤信仰或由此萌芽。慧持为山西雁门楼烦人,与兄慧远在道安门下学经,听《般若经》 后 “豁然而悟”,初与其兄为弥勒净土的信奉者,后随其兄赴庐山东林寺,研习《法华》《毗昙》,学有所成,声名远播。太元十四年 ( 389 ) 中书侍郎范宁被谮出为豫章太守后,即致书慧持“请讲《法华》《毗昙》,于是四方云聚,千里遥集。”《法华》中有一章《普贤菩萨劝发品》,必定引起他的重视,因为该品说:“佛告普贤菩萨:若善男子、善女人,成就四法,于如来灭后,当得是法华经:一者、为诸佛护念,二者、殖众德本,三者、入正定聚,四者、发救一切众生之心。善男子、善女人,如是成就四法,于如来灭后,必得是经。”《法华》认为一切众生皆能成佛,且普贤菩萨具神通之力,而此时慧持已由弥勒信仰转向西方净土信仰,自然会产生修行普贤法门以往生西方的思想,《普贤菩萨行愿品》后来还成为净土五经之一,或肇始于此。如前所述,东晋中后期《法华经》已在蜀中流行,慧持入蜀后宣讲《法华》,弘扬西方净土思想并以修普贤行法以达西方作为手段,以此在蜀地传播普贤菩萨信仰完全合乎情理,只是此依《法华》而非《华严》。慧持在峨眉山建立普贤寺,供奉普贤菩萨像,传播普贤信仰,此事或成为将峨眉山导向普贤道场发展道路的起点。

慧持以后,峨眉山佛事逐渐兴盛,众多高僧来此或朝山礼佛,或驻锡开法。至唐中期前,据胡世安《译峨籁》记载的有西域僧阿罗婆多尊者、隋茂真尊者、中峰寺明果禅师;《锦江禅灯》载:“达摩弟子僧副,素慕岷岭峨眉之胜,乃乘萧渊藻出镇蜀郡之际扈从入蜀,游览峨山蜀水。”这是第一位到达峨眉的禅僧。至唐中期,澄观朝礼峨眉成为峨眉山普贤信仰演进过程中的里程碑事件:

大历十一年(776)誓游五台。一一巡礼祥瑞愈繁。仍往峨眉求见普贤。登险陟高备观圣像。却还五台居大华严寺。专行方等忏法。时寺主贤林请讲大经。并演诸论。因慨华严旧疏文繁义约。惙然长想。况文殊主智普贤主理。二圣合为毗卢遮那。万行兼通即是华严之义也。吾既游普贤之境界。泊妙吉之乡原。不疏毗卢有辜二圣矣。

这说明至迟在中唐时期峨眉山普贤信仰已成气候,道场也初具规模。澄观回到五台山后,作了一系列关于《华严经》的疏,特别是《普贤行愿品疏》流传于世,成就“华严疏主”之名,也说明峨眉山普贤信仰于他影响很大,以至于不如此则“有辜二圣”。他在所作《大华严经略策》和《华严三圣圆融观》中集中诠解“普贤”之义;在《华严三圣圆融观》里,论述了华严三圣的关系;他还从华严“理事无碍”观出发,提出了“理事圆融,为普贤行”的论断,触事皆理、触色皆空,进而理事双亡、空有双泯,即是修证的最高境界,也是普贤行愿的最终目的。澄观朝礼峨眉并作多种《华严经》疏,在峨眉山佛教史上有重大意义:一是强调文殊、普贤为一对范畴,分别主智、主理,进而将五台、峨眉作为二圣道场东北、西南对峙,相互依存,相提并论,形成中国佛教最早的两大名山,极大地提升了峨眉山的名气和影响;二是对普贤菩萨名称、精神内涵作了深入的阐释,为普贤信仰更广泛的传播打下了理论基础;三是将峨眉山普贤信仰从《华法》导归《华严》,《华严经·普贤行愿品》中的普贤十大行愿即是普贤信仰的核心,这十大行愿是大乘菩萨为成就如来功德所必须实行的十个方面,普贤的行愿,既有上求佛道、下化众生之意,也是对实践的强调,是一个完整的大乘佛教修证体系,代表了中国佛教的根本宗旨,这就使普贤信仰打破了教派的局限,使峨眉山成为中国佛教各宗派共同尊崇的名山。澄观礼峨眉,代表着僧界对峨眉山普贤道场地位的认可,以此事件为分水岭,峨眉山佛教声誉日隆。

4、唐末五代青原系僧对峨眉山普贤道场建设的贡献及宋初峨眉山普贤道场的确立

澄观礼峨眉山后,峨眉山佛教得到了僧俗二界更多的关注,到晚唐时期,众多东行求法、特别是投入青原系门下的川籍僧人,受峨眉山普贤信仰的感召,来到峨眉山,修证普贤境界,形成了普贤道场建设的第一个高潮,为北宋初年峨眉山普贤道场地位得到国家认可奠定了基础。

禅宗青原系起自青原行思,青原无著作传世,但其法嗣石头希迁(700~790)晚年所著《参同契》一文,为重要的禅宗史著作。此文蕴含着深刻的华严思想,这主要体现在其对“回互”思想的运用和阐述。在《参同契》中,希迁运用了华严宗的“六相圆融”思想来阐述他的“回互”理论。“六相圆融”是华严宗的基本教义之一,包括总相、别相、同相、异相、成相和坏相等六个方面。这六相既各具特殊性,又相互圆融无碍,从而构成了一个有机的整体。希迁将这一思想引入禅宗,用来解释他对于事物间相互关系的理解。他认为,事物之间既有其个性、特殊性(即“异相性”),又有联系性(即“同相性”),这种联系性就是他所说的“回互”。同时,他还强调,“回互”与“不回互”是诸法的本真,是诸法实相,即“如来体”,并且它们是互为因缘而有、离体用即无“回互”与“不回互”。总之,《参同契》提出了佛学的理论问题——理事的关系,但他是用“回互”“不回互”来解释理事关系,由此“回互说”便成了《参同契》的核心思想,也是青原系禅学的特色,曹洞宗所提出的五位君臣、偏正回互等思想皆源于此。石头之后,药山惟俨(751—834)继承其师禅法,他在贞元初(785)离开石头,迁居澧阳药山,居此近五十年,其修持方式,据唐伸《药山惟俨禅师碑》载,“一食讫就座转《法华》《华严》《涅槃》,昼夜若一。终始如是殆三十年矣。”他还坚持坐禅,此举看似与禅宗当时不看经、不坐禅的禅风相异,其实是他注重“回互”思想的体现。药山还曾说过:“渠不似我,我不似渠,所以肯这个字。”这里的“渠”与“我”(体与用)之间的“不似”关系,实质上就是二者之间的“回互”与“不回互”的关系,是对石头禅的发展。药山之后,其嗣法弟子云岩昙晟(782——841)也继承了这一思想。他提出了《宝镜三昧》法门传授门下。全文共16首偈,表述理与事的会通融合的思想。而曹洞禅学的核心五位说,更是受到华严思想的影响,杨曾文先生说:

上述曹洞宗的五位君臣说从内容上看,与华严宗的四法界说颇为相似,也许即是受华严宗法界学说的影响而提出的。即:正(君)、偏(臣)二位,相当于华严宗的理法界与事法界;偏中至(臣向君)与正中来(君视臣),综合起来相当华严宗的理事无碍法界;最后的兼带,相当华严宗的事事无碍法界。

而石头下另两支天皇道悟系、丹霞天然系,前者还开创了云门、法眼二宗,此二支法嗣在唐代也是名僧辈出,虽无著作问世,难窥其禅学思想全貌,但无一不是精通义学,由于出自石头,受《华严》影响是必然的。由于青原系与《华严》有如此密切的联系,其法嗣必受《华严》影响,效法药山以转《华严》为要务,以华严三圣为信仰,以五台、峨眉为修行悟道之归宿地,众多青原系僧来到峨眉山修行就是明证。

南北朝、隋及初唐时期,社会动荡,四川因相对安定,高僧入川者甚多,四川佛教得到迅速发展,特别是义学兴盛,成为四川佛教的一个重要特色。正因为北方大量僧人入蜀,带来了佛教各流派在四川的传播,讲经在成都成为一时之风尚。唐中后期义学大本营在大慈寺,寺中讲经风气很盛,影响很大。所以,由唐至两宋,重视义学、研习经论成为当时四川佛教的一种时尚,在这种情况下,禅宗要大兴于蜀并成为另一个修禅弘法的中心几乎不可能。初唐时期,蜀地有剑南禅派存在,但仅是昙花一现。蜀中本土禅法衰落,但作为显学的南宗禅对蜀僧有莫大的吸引力,于是,东行求法就成了川僧不得已的选择。六祖以后,川中禅僧东行求法当肇始于什邡马祖道一。武宗灭法(845)后,曹溪禅大盛,成为中国佛教的主流,自此以后,无数蜀僧为求得禅法,如长江之水滚滚东下,形成了“蜀僧东游”这一中国禅宗史上非常独特的现象,唐代杰出者有圭峰宗密、船子德诚、德山宣鉴、大随法真等,其后有雪窦重显、五祖法演、圆悟克勤、破山海明等,使四川佛教在中国佛教史上占有相当重要的地位。

在唐中后期,东行求法之川僧,多投入青原系下,其中有禅宗宗派发展的背景,也有地理上的原因。从禅宗宗派的发展过程看,马祖一系抢得先机,门下极盛,法嗣139人,以百丈怀海、西堂智藏、南泉普愿、黄蘖希运最为闻名,百丈怀海门下开衍出临济、沩仰二宗。沩仰宗至唐末已衰落,而临济宗自开法后,早期基本处于单传状态,并不显赫。而青原系在唐中后期则名僧辈出,德山下雪峰、岩头,药山下道吾、船子、云岩,道吾下庆诸,船子下夹山,云岩下洞山都是禅门俊杰,名重一时,法嗣众多,面对众多开法禅师,求法者首选的当然是以上人多势众者。从地理上看,青原系(石头系)在湖南,南岳系(洪州宗)居江西,在地理位置上出川首先到达的是湘鄂,如求法者与师相契,则可就地安顿,因此从地理因素考虑,川僧东行求法者多止于湖南入青原系是一种历史的机缘。其后,部分东行川僧(特别是嘉州、眉州籍者)因受《华严》思想影响及普贤菩萨感召来到峨眉山,山中由此出现了具有一定规模的“青原系”僧团,至此峨眉山佛(普贤菩萨)、法(普贤行愿)、僧(青原系僧)三宝具足,峨眉山佛教由此进入新的发展时期。

晚唐时期出川求法禅僧回峨眉山驻锡者(也包括少数外省籍禅僧)主要来自石头下丹霞天然、天皇道吾与药山惟俨三支:丹霞下三世西川澄照;天皇道悟下五世西川定慧,下六世昌福达道、黄龙继达、嘉州黑水;药山惟俨下三世嘉州白水,下四世黑水慧通、洞溪戒定,下四世西禅和尚、东汀和尚、布水岩和尚(属曹洞宗),下五世西川灵龛。

以上众多禅僧将青原系各支禅法传至峨眉山,南宗禅的影响才真正在峨眉山推开,普贤信仰也进一步深化、巩固。

以上禅僧许多都有语录传世,如嘉州黑水和尚:

嘉州黑水和尚,初参黄龙,便问:“雪覆芦花时如何?”龙曰:“猛烈。”师曰:“不猛烈。”龙又曰:“猛烈。”龙便打,师于此有省,即便礼拜。游黑水峰下而居。有人来礼,问和尚尊号,曰:“汝看山峰唤作什么?”

“雪覆芦花”,《碧岩录》第十三则“巴陵银碗雪”垂示中有“雪覆芦花,难分朕迹”句,指有时佛法与外道就像大雪将芦花覆盖,白雪和白色的芦花融为一体,再也难以辨别;也可以理解为在理与事的关系中事将理重重覆盖,让人迷于事而不见理,难以彻见自身本具之真如佛性。“猛烈”的意思可能指沉溺外相对于障道的猛烈,经过黄龙的棒喝,黑水有省。“汝看山峰唤作什么”一句应指一切皆是假名,不可执著。

在晚唐众多开法峨眉山的僧人中,对峨眉山确立普贤道场地位贡献最大的是慧通禅师。

慧通禅师,江陵人,乐普元安法嗣。唐僖宗时游峨眉,望山峰奇异,有古肇公道场,欲往履之。溪水泛涨,偶感一虎至,即骑虎跳过溪流,故名虎渡桥。厥后通闻先朝重兴六寺,以山象火,遂改三云二水,压抑火星,迄今全身供黑水祖堂,出传灯录。师有弟尼慧续,亦从兄阐化,有乌鸦报晓,二虎巡廊之异。

慧通禅师的主要功绩有三:一是因其道闻朝庭,僖宗乃敕建永明华藏寺,并赐无缝衣、玉环、供器。此寺之名,意义深远,永明之意,大概是永放光明,因为按《华严》所说,峨眉山即是光明山,华藏指华藏世界,僖宗的敕名代表着官方对峨眉山普贤道场的初步认可。二是重建普贤、延福、中峰、华严四寺,因山中多回禄之苦,故改华严、中峰、牛心、华藏、普贤为归云、集云、卧云、黑水、白水,以三云二水压抑火星,这个“防火网络”构想或来自《华严经》中的“因陀罗网”,冀以佛法之神力和威严来压制火星,并使峨眉山形成了一个初具规模的寺院群落,为普贤道场的最终确立打下了基础。第三,在黑水寺建立宗派传承,慧通以后,再传承璟、义钦、黑水、昙振、洞溪、广悟六代,大振宗风,故古今称峨眉祖堂,开峨眉山佛教明清时期曹洞临济正岔四派堂口林立之先河。因慧通之功,在他圆寂后,其弟子即于祖堂建肉身殿供养。

至此,峨眉山普贤道场已基本成型,据《锦江传灯录》载:“大随法真问僧:‘甚处去。’曰:‘峨眉礼普贤去。’师举拂子曰:‘文殊普贤总在者里。’”说明在唐末五代,峨眉山的普贤道场地位已经得到了僧俗二界的普遍认同,也得到官方的初步认可。

宋太宗于太平兴国五年(980)正月,“敕内侍张廷训,往代州五台山造金铜文殊万菩萨像,奉安于真容院……敕内侍张仁赞,往成都铸金铜普贤像,高二丈,奉安嘉州峨眉山普贤寺之白水,建大阁以覆之。诏重修峨眉五寺。”同时敕建普贤文殊铜像,乃平等以待峨眉五台,代表国家对峨眉山普贤道场地位的正式确认,是中国佛教史上的一个标志性事件。

二、宋代以降峨眉山僧众菩萨道实践

1、“十大行愿”是普贤菩萨行愿精神的具体体现,是完整的大乘佛教修证体系。

在佛教各大菩萨中,普贤菩萨享有崇高的地位,四十卷本《华严经》也称《普贤行愿品》。在佛教经典中,普贤菩萨被描绘为佛法的化身,是与三世诸佛等身的诸菩萨之首,称其行愿是大乘菩萨修行的集中体现,故文殊菩萨对普贤菩萨评价道:“当如普贤色像第一,一切行愿,皆得具足,于一切法,无不自在,而为众生第二导师”。在《华严经》所指的华藏世界中有“华严三圣”:毗卢遮那佛理智齐全,居中位;文殊菩萨主智门,居于佛之左位;普贤菩萨主理门,居于佛之右位。普贤菩萨被奉为“三圣”之一。“华严三圣”是强调普贤的大行与文殊的大智对彰显毗卢遮那佛(清净法身)的作用。在峨眉山清音阁和金顶华藏寺,即供有“华严三圣”。 毗卢遮那佛作为“法身佛”,清净无相,而普贤菩萨是“毗卢遮那佛”的“具像化”,因此,普贤菩萨在佛教中地位极其尊崇。正因为只有经由普贤菩萨,才能完全了知毗卢遮那佛,故《华严经》说“一切如来有长子,彼号名曰普贤尊”。在密教中,普贤菩萨的地位更高,被视为密教教主、法身佛大日如来(毗卢遮那佛)同体。密教的基本理论体系源于密教的根本经典《大日经》的三句话:“菩提心为因”“大悲为根本”“方便为究竟”。这三句中“菩提心为因”指普贤十大愿,“大悲为根本”指普贤行愿,“方便为究竟”指一切修行皆为成就佛果。三句论中的菩提心、大悲都以普贤为代表,为成佛之因;而大日如来是成佛之果。因果虽名为二,其实为一体。这样,普贤菩萨是因位的大日如来,大日如来是果位的普贤菩萨,普贤菩萨和大日如来同为法身。

作为峨眉山种种表象之体的普贤菩萨,是佛法的化身,是行愿精神的体现,而行愿精神又具体化为“十大行愿”,因此,“十大行愿”为峨眉山佛教依托的根本之体和内核。“十大行愿”出自《华严经》最后一品《普贤行愿品》。本品讲述了在释迦牟尼佛示现了种种甚深奥妙的法门后,普贤菩萨深受感动,生出无边无量的欢喜心,便盛赞佛陀种种修行之法门,他誓言代佛本人来宣扬佛理,也代世间一切菩萨称赞佛陀的功德。普贤菩萨在称赞佛的二十一种的功德之后,又对善财童子说,如果要成就这个功德,就应该广修十大行愿,“何等为十?一者礼敬诸佛。二者称赞如来。三者广修供养。四者忏悔业障。五者随喜功德。六者请转法轮。七者请佛住世。八者常随佛学。九者恒顺众生。十者普皆回向。”具足这十种广大愿行,便能成就如来功德。所以说,欲入如来地,必由普贤门。这十大行愿是大乘菩萨为成就如来功德所必须实行的十个方面。行愿之行,是实行实践;行愿之愿,是愿望理想。大乘菩萨必须解行相应,悲智双运。悲就是悲悯众生之苦,并誓言为众生拔除苦难。悲的流露就是愿,悲的实行就是行,行的过程就会产生功德,行的终极就是佛果的达成。普贤的行愿,既有上求佛道、下化众生之意,也是对实践的强调,更体现了人间佛教思想。从行愿的先后看,愿是内力的发动,行是伟大的实践,应先立愿后实行。在《华严经》中,善财童子先发愿,后实行,最后到面见普贤菩萨,亲得指教,说明普贤是一位代表理想和实践合一的大菩萨。

普贤十大愿从信佛敬佛(1—3愿)开始,经过悔过向善(4、5愿)和求法修法(6—8愿),最后成就无上智慧的解脱目标(9、10愿),从而形成一个完整的结构。“信为道源功德母,长养一切诸善根。”在这个结构中,对佛的信仰的建立是绝对的前提和全部十大行愿的基础,悔过向善则是从敬佛到学佛的过渡,它以“责已”为特征,并直接引发后面的求法修法,而修法的关健在于通过普度众生并证悟无上智慧,从而成就佛果。所以“济生”是“成就”的关键。总之,敬佛、责已、修法、证果是普贤十大愿的基本结构和学法基本过程,这个过程其实也就是一个完整的大乘佛教修证体系。《华严经》说:“虽知法界,无有边际,而知一切种种展示相;起大悲心,度诸众生,尽未来际,无有疲厌,是则说名普贤菩萨。”可知普贤菩萨代表着一种度众的精神,一腔救世的情怀,一份普济的慈悲。所以普贤的精神就是慈悲喜舍,就是六度、四摄,代表了中国佛教的根本宗旨。

2、宋代峨眉山僧众强化普贤道场地位的多元路径

宋代,峨眉山僧众为强化本山普贤道场地位,采取了一系列独特且有效的方式。

首先是对自然与信仰的沟通,特别是对金顶三相的宗教化阐释与传播。佛光,这一在峨眉山金顶常见的自然现象,被佛教赋予了深厚的宗教意义。每当雨雪初歇、午后晴明,阳光映照云海,游人立于金顶睹光台,可见自己身影被七色光环笼罩,这种神奇体验让信徒们深信这是普贤菩萨的慈悲示现。宋代僧众借此将佛光与普贤菩萨相联系,使信徒们相信身处峨眉山便能亲近菩萨,得到其加持。圣灯,在月明夜晚,金顶远望,忽有绿光如豆,渐如繁星闪烁,明灭变幻。尽管科学解释圣灯多为树叶上寄生菌类物质与氧接触发光,但佛教信徒坚信这是“万盏明灯照峨眉”“万盏明灯供普贤”,是仙圣设化。僧众将圣灯与普贤菩萨紧密相连,使峨眉山在夜晚也笼罩在神圣的光辉中,强化了其作为普贤道场的氛围。兜罗绵云即云海,佛光出现前常现此景。僧人借《翻译名义集》中兜罗树绵柔软的特质,将峨眉山云海形容为“兜罗绵世界”,将云海与佛教联系起来,使信徒在欣赏自然美景的同时,感受到浓厚的宗教氛围,进一步拉近了峨眉山与普贤菩萨的距离,如范成大记载:“俄氛雾四起,混然一白,僧云‘银色世界’也。有顷,大雨倾注,氛雾辟易,僧云‘洗岩雨也,佛将大现’。”这些传说在民间广泛流传,激发了人们对峨眉山的好奇心和向往之情。范成大的《淳熙四年六月二十七日,登大峨之巅,一名胜峰山,佛书以为普贤大士所居。连日光相大现,赋诗纪实,嘱印老刻之,以为山中一重公案》一诗说:

胜峰高哉摩紫云,白鹿导我登化城。住山大士喜客至,兜罗世界缤相迎。圆境明晕倚云立,艳如七宝庄严成。一光未定一光发,中有墨像随心生。白毫从地插空碧,散烛象纬天龙惊。夜神受记亦修供,照世洞然千百灯……我与化人中共住,镜光觌面交相呈。

就将“三相”与普贤菩萨紧密联系起来。佛教信众相信,来到峨眉山便能亲身感受传说中的神圣景象,获得普贤菩萨的庇佑和加持,他们希望通过亲身经历,验证传说中的神奇,感受“普贤示现”“福瑞加身”的宗教情怀,于是无数善男信女和各方游客蜂拥而至,峨眉山龙门洞大量的宋人题刻便生动反映了这一盛况。通过宋代僧人的努力,峨眉山“金顶三相”已经从自然现象,转化为普贤菩萨显示的圣迹,成为连接自然与宗教、信徒与菩萨的桥梁。将自然景观与宗教意蕴融会贯通,使峨眉山作为普贤道场在北宋已经被僧俗两界普遍认可并最终定型,常常被作为佛教神奇境界的榜样,与中国第一座佛教名山五台山并列而加以引用,如《缁门警训》卷十载:“元佑二年九月,诏随州大洪山灵峰寺革律为禅……大洪山在随州西南,盘基百余里,峰顶俯视汉东诸国,林峦丘岭犹平川也……峨眉之宝灯瑞相,清凉之金桥圆光,他方诡观异境同现。”《人天眼目》卷一释临济宗旨“四照用”时亦说:“如何是照用不同时。山云:‘昨日晴今日雨。’陀云:‘午后打斋钟。’吾云:‘清凉金色光先照,峨眉银界一时铺。’”直到今天,“金顶三相”所承载的宗教文化内涵,依然吸引着无数人前往峨眉山,感受普贤菩萨的慈悲与智慧,使峨眉山成为中国佛教文化的重要象征之一。

其次,以民间传说故事传播普贤信仰,主要是“蒲公追鹿”的传说。北宋范镇(1007~1088)的《初殿》一诗是目前所知的最早记述:“前去峨眉最上峰,不知崖嶂几千重。山僧笑说蒲公事,白鹿曾于此发踪。”南宋志磐《佛祖统纪》卷四十三云:“峨眉志云:‘昔有蒲翁,因采药入山,望峯顶五色云放白光,忽一鹿前导至岩上,见普贤大士真相。自兹显迹。’”蒲公故事有两点:其一,周威烈王(前425~前402在位)时,即有千岁宝掌和尚来峨眉山专礼普贤,东汉永平(58~75)年间亦居山中,表明此时佛教已传入中国,且峨眉山已经成为中外僧人所向往的普贤境界。其二,永平年中,峨眉山药农蒲公上山采药时追鹿而见“光明网”,被宝掌释为普贤祥瑞后,他还专程到洛阳咨询了在汉地佛教史上有重要标志意义的摄摩腾、竺法兰二僧。“蒲公故事”当成型于北宋初年太祖、太宗二朝,这一时期峨眉山普贤道场地位初定,其对峨眉山普贤信仰的传播发挥了巨大的作用,其流传之广、影响之巨,以至于峨眉山于1996年被列入世界文化与自然遗产时,联合国教科文组织世界遗产委员会在评语中写道:公元一世纪,在四川峨眉山景色秀丽的山巅上,落成了中国(峨眉山)第一座佛教寺院,随着四周其它寺庙的建立,该地成为佛教的主要圣地之一。从另一个角度分析,在中国传统文化中,鹿被视为瑞兽,象征着福禄、长寿和富贵,在中国西南地区,鹿的传说和文化意义丰富多样,三亚黎族有鹿回头、傣族有白唇鹿的传说,均与蒲公传说相仿,也说明了峨眉山佛教与中国西南少数民族地区及南传佛教的联系。

第三、峨眉山僧人对《华严经》的研究与弘传。华严思想为峨眉山最终成为普贤道场奠定了理论基础,两宋时期峨眉山佛教对《华严》研究、传播作出贡献的主要有华严祖觉与瞎堂慧远。祖觉是嘉州人,后居眉山,为圆悟克勤嗣法弟子,深得华严解禅理论模式影响,研读《华严经》开悟,被称为华严祖觉。他曾隐居峨眉山,撰写《佛祖纪传》。据《嘉泰普灯录》《大明高僧传》记载,华严祖觉年少时排斥释教,后患病久治不愈,于是便悔过出家,投慧目能禅师座下。他手书《华严合论》,沉浸其中,诵至《现相品》悟得《华严》宗旨。他因病与《华严经》结缘,研习后获感应,极为相信其功德,遂尽力弘扬。华严祖觉虽受圆悟克勤影响,但以《华严经》思想为弘扬佛法依止。同时,华严祖觉研习《华严经》的种种感应,如病体痊愈,契合中国底层民众信佛求护佑的心理。神通、感应之事本是佛教信仰不可或缺的内容,民众朝拜峨眉山普贤道场,多因相信能获功德福报。华严祖觉弘扬《华严经》的感应之事,使峨眉山僧众在弘扬普贤信仰时融入感应之因,推动了峨眉山普贤道场发展。其次有瞎堂慧远融合华严、圆觉,慧远是南宋川籍禅宗僧人,曾到峨眉山灵岩寺参禅问道。后主要在浙江阐扬禅法,受世人与朝廷关注,并奉诏主持灵隐寺,晚年常入宫中与孝宗皇帝谈禅。在与孝宗谈论禅法时,涉及《华严经》与《圆觉经》。孝宗重视《圆觉经》,瞎堂慧远称其为小本《华严》,并解释《华严》有上中下三本,人间传的是下本,还说明了七处九会的情况。孝宗再问多出的一会,他答“即今对陛下说底”,孝宗首肯。瞎堂慧远将两经融为一体应答,延续了圭峰宗密创立的华严禅传统。圭峰宗密注疏《圆觉经》,建立华严禅体系。瞎堂慧远以《华严经》诠释《圆觉经》,是其理论的延续发展。这种路数使南宋峨眉山禅僧接受禅宗与华严思想融合模式,以弘扬普贤信仰、建设普贤道场。

3、明代峨眉山僧众对普贤十大愿的精勤践行

在明廷及地方官吏的支持下,峨眉山佛教进入了鼎盛期,但最大的功臣是峨眉山僧众,尤其是那些德高望重的高僧,他们精勤践行普贤菩萨十大行愿,为峨眉山佛教的发展做出了杰出贡献。主要表现在道场建设和提升峨眉山地位和知名度两方面。

首先、在道场建设上,他们四处募资、造像建刹、修路造林。同时,也因明代帝王大力扶持峨眉山佛教,倡导并赐金建寺,带动了峨眉山前所未有的建设高潮。洪武永乐年间,宝昙重建峰顶铁瓦殿,广济修建清音阁,弘义、圆道重建光林寺(后复名灵岩寺),广圆重修华严寺并掘得宋“华严堠”碑,惠光再建普贤寺并募造“卢舍那”瓷佛。宣德天顺年间,珏禅师开建普贤寺圆觉殿,楚山开建千佛禅院(今洪椿坪),后由锐峰续建二十余年。成化正德年间,蜀王朱怀园捐资重建普光殿,本印扩建灵岩寺至四十八重殿宇,法堂重建大乘寺,宗宝重建永明万寿禅林。万历时,峨眉山佛寺建设达到高潮,无穷、别传、妙峰等高僧最为著名。无穷大师募化建造了“渗金大士”三尊、“大悲千手观音像”一尊,还修建了大佛寺和慈圣庵。别传禅师重修铁瓦殿为铜瓦殿,新铸多尊巨大铜佛、铜钟和普贤铜像,还于白水建毗卢殿,铸铜佛大像三尊,先后铸铜钟三口。妙峰禅师,其亲自监制的铜殿(亦称金殿)工艺精湛,《峨眉山普贤金殿记》中有如下描述:

而殿高二丈五尺,广一丈四尺五寸,深一丈三尺五寸。上为重檐雕甍,环以绣棂琐窗,中坐大士,傍绕万佛,门枋空处,雕画云栈剑阁之险,及入山道路逶延曲折之状。渗以真金,巍峨晃漾,照耀天地。

金殿落成后,峨眉山金顶之名逐渐名扬天下,金殿也成为中华民族的文化瑰宝。此外,通天大师开建护国草庵寺,大用开建新开寺,道德开建降龙院,德佑重建保宁寺,月公开建龙门院,四川巡抚赫嬴开建纯阳殿,明光道人建会宗堂(今报国寺前身)等。到明末,峨眉山共有寺庵108个,是南宋时寺庙总数的五倍。在修路造林方面,南宋时,万年寺以上山道艰险。到了明代,因四方信众朝礼者众多,改建山道很有必要。万历年间,觉岩居士主持大规模改建山道,从伏虎寺至凉风桥、解脱坡,再到华严寺前、五十三步、中峰寺前等地建坊表、凉亭,重修虎渡桥,建公馆,最终使自峨眉县城至绝顶的道路无险峻艰难之苦。同时,因千佛禅院、仙峰寺的开建,中山区形成了新的登山道路。此外,峨眉山僧人还注重爱护和培植山中林木,大力植树造林。如别传禅师于1566年开辟双飞桥路,并在路旁植树十万八千株桢楠,这些树被称为神树,至今仍郁郁葱葱。在明代僧众的努力下,到明末时,峨眉山的硬件设施达到相当高的水平,为信众游人前来礼拜创造了便利条件。

其次,高僧们利用自身的影响力提高峨眉山的地位和知名度。高僧们的道行和品行得到最高统治者的肯定和嘉奖。如别传禅师在峨眉山居40年,功德不可思议,得到上至帝王、名卿,下及平民百姓的高度颂赞和支持。1569年,明穆宗赐他万岁牌一座、《华严经》二十四部等;1579年,别传禅师圆寂时,朝廷遣内珰监视荼毗。礼部尚书兼文渊阁大学士陈以勤称赞别传禅师,内江赵文肃公赠氆氇衣,陆宗伯为其作偈言,可见别传禅师影响力非凡。通天大师以戒为本,禅教双修,济人利世,海内英贤竞相参访,《峨眉山志》有载:

然是后道日增新,等心利物,海内英贤,参叩不绝。有内贵王公慈舟,苍明隐公等,同谒师,执弟子礼,披缁祝发,皆蒙法印。二公回燕都,闻于宫禁。

贵族王慈舟、隐苍明拜他为师,回到北京后宣传其事迹,使通天大师名声闻名宫廷。明神宗对他多次赏赐,赐紫衣袈裟、《龙藏》一部、帑金等,并赐寺额“护国草庵寺”。明朝许多高官贵族慕名与他交往,有的甚至拜他为师。无穷大师的贡献也得到朝廷肯定,明神宗和慈圣皇太后先后多次赏赐他经书、幡、幢、金钱、袈裟、田地等。万历三十年,无穷大师进京谢恩,圆寂于北京延寿寺,朝廷派内使护送他的灵骨回峨眉并葬于木鱼山下。他所建的两座寺庙沿用他所制定的寺规、寺律。妙峰和尚被僧俗誉为“人天师表”“法门砥柱”,被神宗敕封为“真正佛子”,其福德智慧、忠诚才干得到皇帝高官和庶民大夫的信从与景仰。他住锡峨眉时,凭借声望四处募资建造金顶铜殿,为提升峨眉山地位和知名度作出了杰出贡献。总之,在明代峨眉山众多高僧的住持下,峨眉山的寺庙、道路等硬件设施显著改善,为四方僧众和民众前来礼拜创造便利条件,也吸引更多高僧前来住锡修行。峨眉山高僧名声不断提高,也使峨眉山佛教得到明朝帝王更多重视与支持,王公大臣也纷纷通过捐资、捐物、诗文歌颂、拜师学法等方式与峨眉山僧人保持密切关系。在明皇室和王公大臣的支持下,峨眉山迎来了自己的黄金发展时期,地位和名声大幅提高,充分体现了“不依国主则法事难立”的中国佛教特色。由上述内容可窥见,明代峨眉山僧众修学行持秉持着“不留文字、注重行愿”之风范,独具特色。他们鲜少留下语录著述与学术专著,恰似别传禅师所云:“吾宗本无言说,三藏经典,尚系糟粕,更饶舌何益。”此言一语道破天机,既彰显了峨眉山佛教以禅宗思想为精髓的主流风尚,深谙“不立文字,直指人心”之禅理;又体现了他们矢志不渝地践行普贤菩萨十大行愿之精神,将“行”视为修行之核心要义,悟道之终极归宿。

清初峨眉山佛教延续了明代的辉煌。顺治年间,贯之和尚在伏虎寺旧址重建“虎溪精舍”,十年后,川省大僚捐资重建伏虎寺,康熙亲题“离垢园”三字悬于寺内;康熙初年,川陕总督哈占及文武官员捐资重修卧云庵;康熙四十一年(1702),康熙帝亲赐峨眉山大批法物、匾额、诗文。此后,峨眉山佛教渐趋衰落,至1978年,峨眉山仅存寺院26座。

4、建设“三个中心”道场、弘扬“五妙共品”文化——当代峨眉山僧众的菩萨道实践

首先是“三个中心”道场建设理论的提出与实践。峨眉山佛教历经近二千年发展,曾与中国小农自然经济制度相适应,形成自养、自律、自生自灭的管理模式,寺院经济独立,缺乏整体规划。历史上,峨眉山寺庙分属临济正宗、临济叉派、曹洞正宗、曹洞叉派四派,不论房派亲疏,组织、经济、人事皆自主管理。这种形式与封建小农经济制度相适应,有其合理性,但弊端明显。各寺因位置、名气不同,贫富不均,为庙产纷争甚至诉讼,不利于团结和全山稳定,也难以整体规划发展。“全山统管”在此形势下应运而生。1986年,峨眉山佛协第五届理事会决定对全山寺庙实行佛协和片区二级管理,划全山为六个片区,佛协为唯一管理实体,定下“全山统管”基调。次年3月,五届二次理事会议通过《峨眉山佛教协会寺庙管理办法》,使全山管理有章可循,步入正规化、制度化、法制化轨道。

峨眉山佛教道场建设在不同历史时期有不同理念。“神圣化”理念是开山及形成时期的基本理念,如宋初“蒲公追鹿”传说、“金顶三相”被诠释为普贤菩萨示现、营造三大人工林的祝圣仪式等,赋予峨眉山宗教神圣性。“系统化”理念源于唐宋时期,慧通禅师以“三云二水”压制火星,体现朴素系统论思想,是现代管理思想源头。“圆融化”理念是佛教名山现代管理精髓,形成于改革开放后中兴时期,有“全山统管”与“三个中心”建设两个阶段。前者解决管理体制问题,属制度文化层面;后者是在世纪之交,峨眉山佛协围绕普贤道场内涵,进行功能分区和整体规划,提出“三个中心”理念,即以金顶华藏寺为代表的高山段寺院为朝圣中心,以万年寺、洗象池为代表的中山段寺院为修学行持中心,以大佛禅院、报国寺为代表的低山段寺院为慈善、文化、教育中心。该理念将峨眉山佛教制度文化升化到精神文化层面,从教理和功能划分上对峨眉山佛教诸要素进行圆融,是普贤道场建设理念的重大突破,指明了新世纪峨眉山佛教的发展方向。

峨眉山发展史上,有许多标志性佛像及建筑,如宋代普贤铜像、明代万年寺砖殿和华藏寺金殿。但清代后,因佛教衰落,近四百年无新的标志性佛教造像及建筑诞生。金顶是峨眉山朝圣中心,也是峨眉山全山象征,2002年,为响应四川省委、省人民政府提出的把峨眉山建设成“中国第一山”的指示精神,峨眉山佛教协会遵照国家批复的华藏寺恢复建设工程方案,集中全山人力、物力、财力,同心同德,艰苦奋斗,经三年努力,于2005年完成了十方普贤圣像、金顶和银顶工程,并于2006年6月18日举行了寺院落成暨佛像开光法会。特别是十方普贤圣像,更是吸引了全球佛子的目光,其设计造像理念、结构造型、视觉效果堪称世界佛教造像巅峰,提升了峨眉山在中国佛教名山中的地位。段玉明教授认为:“就峨眉山佛教文化而言,此像的建成应是一个了不起的发展,其意义可与宋代的普贤圣像、明代的万年寺砖殿等等相提并论。几百年后回望今天,‘十方普贤’法像或许将是今天留给峨眉山的一个闪光亮点。”2006年恢复金顶、银顶后,为还原金顶寺院建筑群的历史本真,恢复三顶景观,让“千座名山一座顶”更加庄严清净,2016年宝顶观音殿及其附属建筑开始建设,2021年落成开光后,充实了峨眉山朝圣中心的底蕴和内涵,推进了峨眉山国际旅游目的地建设,丰富和提升了峨眉山佛教文化内涵,金顶作为朝圣中心的形象和功能更加完备。

为满足现代佛教弘法利生和僧伽教育需要,佛协于上世纪90年代开始建设“三个中心”之教育文化中心大佛禅院。经过30多年努力,这座布局大气、气势宏伟、佛像庄严的汉传佛教十方丛林建成。禅院总占地面积近700亩,已完成寺院体系占地200余亩。大佛禅院以“人间+净土”模式规划建设,整体布局分三大空间、五大体系,实现教育、文化、修持、弘法、慈善五大功能,是四川佛教界培养僧才、弘扬佛法的中心。

其次是“五妙共品”文化的内涵与弘扬。在“三个中心”建设初步完成后,佛协将工作重心转到了文化建设上来,以文化立山,以文化传教,因为佛教是宗教、又是教育、更是文化,进入新世纪,峨眉山佛教必须探索出一条发展的新路子,走人间佛教之路,积极入世。佛教在人间应满足众生善愿,给予心灵安慰和终极关怀,最有效的手段就是以文化来引领大众、教育大众,以文化结缘,使信众和游人树立正知、正见、正信、正行,开启“人间佛教”的新模式,这正是新时代峨眉山僧众践行普贤十大愿特别是恒顺众生愿、普皆回向愿的具体举措。

佛教自东汉时期传入峨眉山后,普贤行愿精神与钟灵毓秀的峨眉山水熔为一炉,孕育了独具峨眉山佛教特色的音乐、武术、茶道、香道、花道等文化(后归纳为五种,称“五妙共品”),成为中华优秀传统文化的一个重要组成部分。历代峨眉山佛教,以此雅俗文化为载体,通过社会化形式以彰显佛教的入世精神,使信众和游人在参与中感悟其中所包含的禅意、禅机,体会普贤菩萨的行愿精神,起到培养情操、净化心灵、完善人格之功,发挥佛教在构建和谐社会中的独特作用。

“五妙共品”有丰富的内涵,包含了三个层面的内容,按《华严》法界圆融思想,分属事法界、理法界、理事无碍法界。第一、“五妙”属“事法界”,“妙”为善巧、巧妙、方便之意,是佛教接引众生之方便法门,“五妙”即以上所列的五种雅俗文化,这“五妙”文化伴随着峨眉山佛教的发展而发展,与峨眉山佛教有着密不可分的关系,也是千百年来峨眉山佛教应机化俗的重要手段,如峨眉武术在南北朝以后就成为了佛教徒调心修禅的一个重要手段,也是世人陶冶情操、令入佛智的一个方便之门。第二、“品”属“理法界”,乃诸法实相,唯佛所证之境,对峨眉山佛教而言,此相可解为普贤菩萨之象征和精神。第三、“五妙共品”属“理事无碍法界”,事理本来不二,必须依理成事,因事显理。五种雅俗文化是峨眉山佛教徒在千百年中逐步形成的,体现了普贤菩萨精神,即普贤之“理”;另一方面,五种雅俗文化以普贤菩萨的精神为本体、本源,二者性相统一、真俗不二、以俗显真,体现了出世和入世不二精神。

峨眉山作为中国佛教四大名山之一,拥有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。习近平总书记指出,“对历史文化特别是先人传承下来的价值理念和道德规范,要坚持古为今用、推陈出新,有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承。”十八大以来,峨眉山佛教以“五妙共品”文化、“香茶花琴书”供佛文化为抓手,将弘扬中华优秀传统文化放在佛协工作的首位,经过十多年的实践,弘扬工作取得了丰硕的成果:峨眉武术联合总会被命名为四川省非物质文化遗产项目体验基地、四川省对台交流基地、四川省峨眉武术传习基地、四川省健身气功培训基地,成为了天下峨眉武术习练者修学习武的中心、认祖归宗的吉祥地;弘扬峨眉茶道,每年举办般若茶会、行愿茶会等多场茶会,尤其是以“九老洞中水、仙峰寺上茶”为文化符号,以九老茗香、九老仙水、福林印雪茶室“仙峰三绝”为核心的仙峰茶道,已然跃升为峨眉山茶道文化版图上一颗熠熠生辉的新星,以独特韵味续写着千年茶文化的崭新篇章;弘扬峨眉花道,四川省花卉协会禅花分会落户大佛禅院,举办多期插花艺术培训班,举办“花绽峨眉”首届峨眉山中国传统插花艺术作品展,建设种植牡丹数万株的西南地区最高规格牡丹园,建设占地近百亩的中国传统园林清心园,等等。当前,大佛禅院每年接待市民、信众、游人近200万,充分满足了大众体验中华优秀传统文化的需求,体现了峨眉山僧众“恒顺众生”“普皆回向”的情怀。

当前,为深入贯彻落实习近平总书记关于“守正创新”的重要思想,推动峨眉山佛教文化与中国优秀传统文化的深度融合,峨眉山佛教协会在大佛禅院正式成立“峨眉山中华优秀传统文化研学交流中心”。该中心将以峨眉山深厚的佛教文化资源为依托,以弘扬中华优秀传统文化为宗旨,创新开展“养身、养生、养心”三位一体的文化服务,打造兼具社会主义核心价值观与传统美德的特色研学活动。通过文化浸润与实践体验,引导大众提升生命质量与幸福认知,深刻体悟“健康是福、平安是福”的生活智慧,为促进社会和谐与精神共富贡献力量。养身文化包括峨眉武术、瑜伽、太极拳,以动为主,包括形体锻炼、体育健身及健身气功,目的在于强壮筋骨、延年益寿;养生文化包括佛教素斋、中医保健,通过各种方法颐养生命、增强体质、预防疾病。养生与养身皆以延年益寿为目的,主要区别在于前者以静为主,后者以动为主;前者重在生活方式,后者重在强筋健骨。养心文化包括佛教音乐、佛教香道、佛教茶道、佛教诗画、佛教禅修,佛教认为在宇宙万物中,以心为最高,故称心为心王,心决定了一切事物,华严经说“三界所有,唯是一心”,唯识学认为“境由心造”“相由心生”,可知健康的本质在于养心,养心的目的是保持“心理平衡”,此为健康长寿的基石。养心的要诀,就是少打妄想、平静心神、清心寡欲。中华优秀传统文化皆重视养心,各派均有其养心之道,峨眉山佛教“五妙”文化就是将佛教文化与地方文化相结合而形成的一种最富特色的佛教养心文化。中心建立后,将以普贤行愿精神为灵魂、“三养”为骨架、“五妙”为血肉,开展各种研学活动,使峨眉山佛教在赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展,推动文化事业和文化产业繁荣发展,加强国际友好交流、促进文明交流互鉴,讲好中国故事、推动中华文化更好走向世界等方面做出独特的贡献。

结语:在峨眉山佛教近两千年的传承长河中,自慧持大师入山弘扬《法华经·普贤菩萨劝发品》始,普贤菩萨信仰便深深融入峨眉山佛教的肌理,成为其永恒的精神底色。此后,其修证理论与实践历经三次重要转向,不断丰富发展。第一次转向始于澄观大师,他将峨眉山普贤信仰从《法华经》引向《华严经》。“普贤十大愿”由此不仅成为历代峨眉山僧众躬身践行的行为准则,更因其构建起圆满完备的大乘佛教修证体系,被各教派共同尊崇。至宋代,朝廷敕建普贤骑象铜佛像,峨眉山普贤道场的神圣地位得以确立,从此名扬四海,跻身天下名山之翘楚。第二次转向发生于唐末至宋代,禅宗在峨眉山蓬勃兴起,僧众修证特色从专注普贤行愿,转向对《华严经》的研究,以华严解禅,实现华严思想与禅宗智慧的交融。例如祖觉对《华严经》的研究,慧远以《华严经》阐释《圆觉经》,形成重视经论研究的独特修证路径。第三次转向始于明代,峨眉山僧众由重“理”转向重“行”,逐渐孕育出“不立文字、笃实行愿”的独特修持风范。别传禅师、无穷禅师等一代高僧秉持此理念,致力于建寺造像、修桥铺路、植树造林,以实际行动诠释佛教的慈悲与智慧,推动峨眉山佛教在明代迎来前所未有的黄金发展期。步入当代,峨眉山僧众依旧精勤不懈,矢志践行普贤菩萨十大愿的崇高精神,坚持佛教中国化方向,积极推动峨眉山佛教与中华优秀传统文化融合发展,建设“三个中心”道场,弘扬“五妙共品”文化,同时着力打造中华优秀传统文化研学交流中心,开创了道场建设与文化建设的创新之路,续写着峨眉山佛教传承与发展的辉煌篇章。

(文章来源:峨眉山佛教协会)

- 上一篇: 峨眉山大佛禅院开曹洞宗光明堂传法记

- 下一篇: 没有了

川公网安备 51118102000121号

川公网安备 51118102000121号